- タップで電話がかかります。「ホームページを見た」とお伝えいただけるとスムーズです。

浄土真宗とは

大乗仏教の宗派の一つで、浄土信仰に基づく日本仏教の宗旨です。鎌倉仏教の一つです。真宗十派といい「浄土真宗本願寺派(じょうどしんしゅうほんがんじは)」、「真宗大谷派(しんしゅうおおたには)」、「真宗高田派(しんしゅうたかだは)」、「真宗佛光寺派(しんしゅうぶっこうじは)」、「真宗興正派(しんしゅうこうしょうは)」、「真宗木辺派(しんしゅうきべは)」、「真宗出雲路派(しんしゅういずもじは)」、「真宗誠照寺派(しんしゅうじょうしょうじは)」、「真宗三門徒派(しんしゅうさんもんとは)」、「真宗山元派(しんしゅうやまもとは)」の全部で10の宗派に分かれています。中でも東本願寺が本山となる真宗大谷派と西本願寺が本山となる本願寺派の2つが有名です。

浄土真宗の葬儀の流れ

浄土真宗本願寺派も真宗大谷派も「亡くなられた方は亡くなった時に阿弥陀如来に極楽浄土へ迎えられている」といった教えがあるため、供養といった形の葬儀にはならず、阿弥陀如来に礼拝することになります。そのため「引導」、「授戒」がなく、「戒名」の代わりに「法名」が授けられるのが特徴です。

浄土真宗本願寺派

故人さまが亡くなられた際に、末期の水は取りません。北枕にして故人さまを横にします。納棺の際には死装束ではなく白服をかけて、お顔には白布をかけます。

納棺勤行の後に葬儀を執り行います。守り刀、一膳飯は不要です。導師の読経、ご焼香を行います。

出棺の儀の後に火葬して収骨します。その後は回向・法要といった流れとなります。

真宗大谷派

浄土真宗本願寺派と同様に、故人さまが亡くなられた際に、末期の水は取りません。北枕にして故人さまを横にします。納棺の際には死装束ではなく白服をかけて、お顔には白布をかけます。

真宗大谷派では葬儀を葬儀式第一・葬儀式第二の2つに分けて執り行います。葬儀式第一では棺前勤行を行います。守り刀、一膳飯は不要です。次に導師の読経・ご焼香を行います。葬儀式第一はこれで終了です。

葬儀式第一の終わった後に葬儀式第二を引き続き執り行います。導師の読経、導師のご焼香、葬礼と続き、三匝玲を鳴らして念仏・表白が行われ、参列者のご焼香となり閉式となります。葬儀式第二が終わったら、出棺の儀の後に火葬して収骨します。その後は回向・法要といった流れとなります。

浄土真宗の葬儀におけるマナー

浄土真宗の葬儀での服装、数珠、香典、焼香の方法などについて解説いたします。

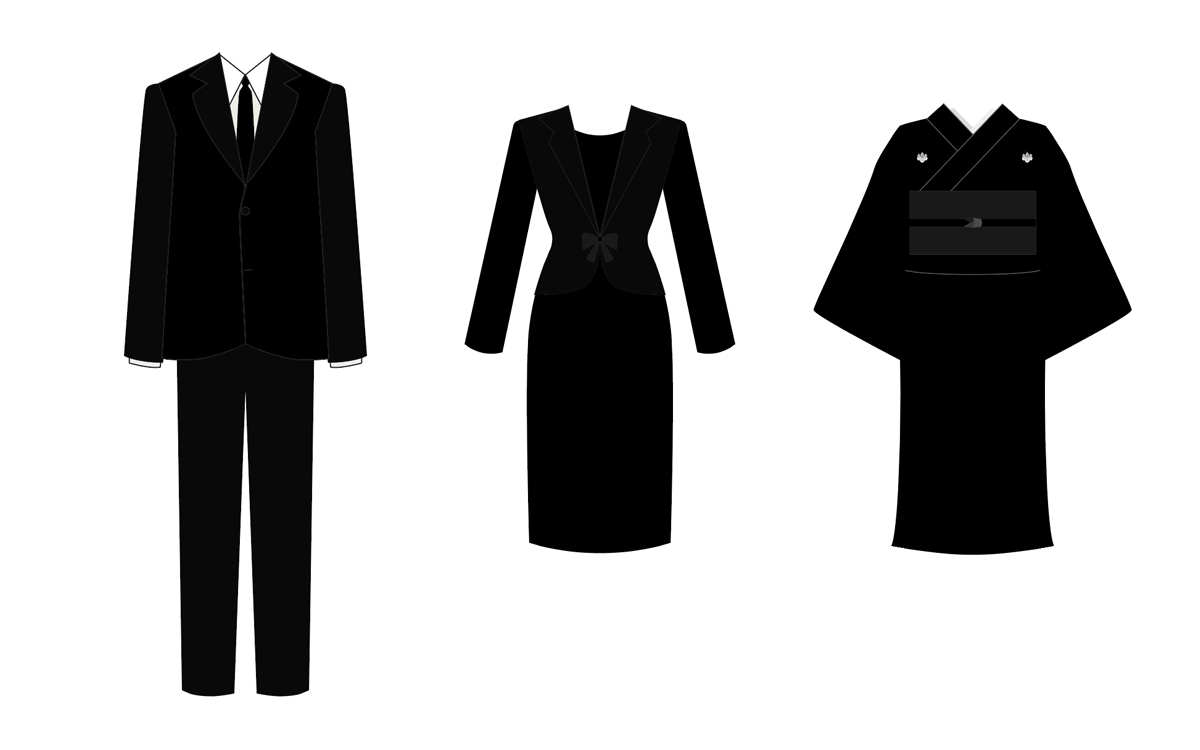

浄土真宗の葬儀での服装

遺族さまは正式礼装の喪服となります。参列者は洋装の場合は礼服で問題ありません。男性は黒のスーツ上下(シングル・ダブルどちらでも可能)、黒のネクタイ、白のワイシャツ、黒の靴下、黒の革靴(光沢のないもの)。女性は黒のスーツ・ワンピース、黒のストッキング、黒のフォーマルな靴(光沢のないもの)、黒のカバン(光沢や金具のないもの)、白の無地または黒のフォーマルなハンカチ。また、和装では紋が染め抜きで5つ入っているものを選びます。女性は黒無地着物、男性は黒紋付き羽織袴となります。

浄土真宗の葬儀で必要な数珠

浄土真宗の葬儀で使用する正式念珠は「門徒念珠」といいます。女性は正式念珠である「門徒念珠」、「振分念珠」、「略式念珠」という種類からお選びいただけます。男性は略式の片手念珠を使用し、丸珠やみかん珠などの場合は、18~27玉の数珠が一般的で、房は紐房のものが良いとされていますが、厳密な決まり特にはありません。数珠の持ち方は、座っている際は左手首にかけて、歩く際は左手の指にかけて房が下におりるように持ちましょう。合掌する際は本願寺派は数珠を2重にして両手の親指と人差し指の間に親玉を合わせてかけ、房は下におろして、そのまま合掌します。真宗大谷派の場合は数珠を2重にして両手の親指と人差し指の間に親玉と房を上にしてかけて房は左手の甲に垂らします。略式数珠も、ご利用いただけます。

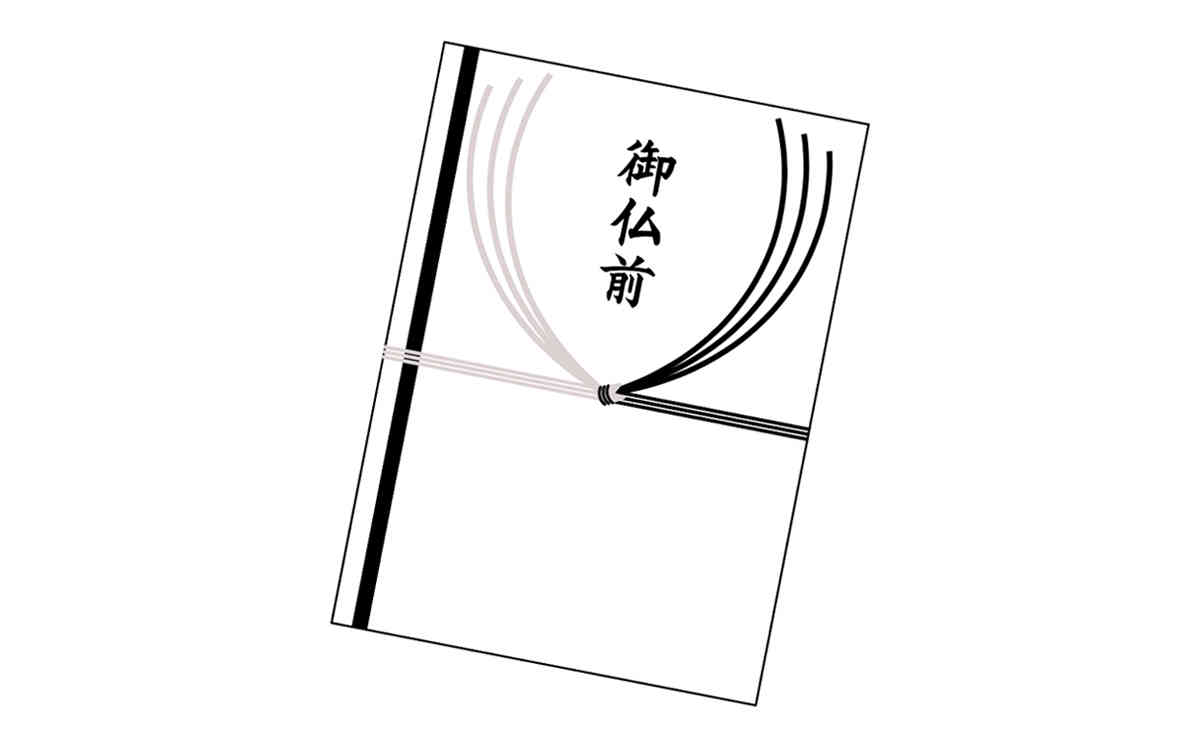

浄土真宗の香典について

浄土真宗では故人さまが亡くなった時に阿弥陀如来によって極楽浄土へ迎えられているため、香典の表書きには「御霊前」ではなく「御仏前」と書くのがマナーとなっていますので、注意しましょう。渡し方は袱紗から香典袋を出し、受付の方が文字を読めるように向けて渡します。

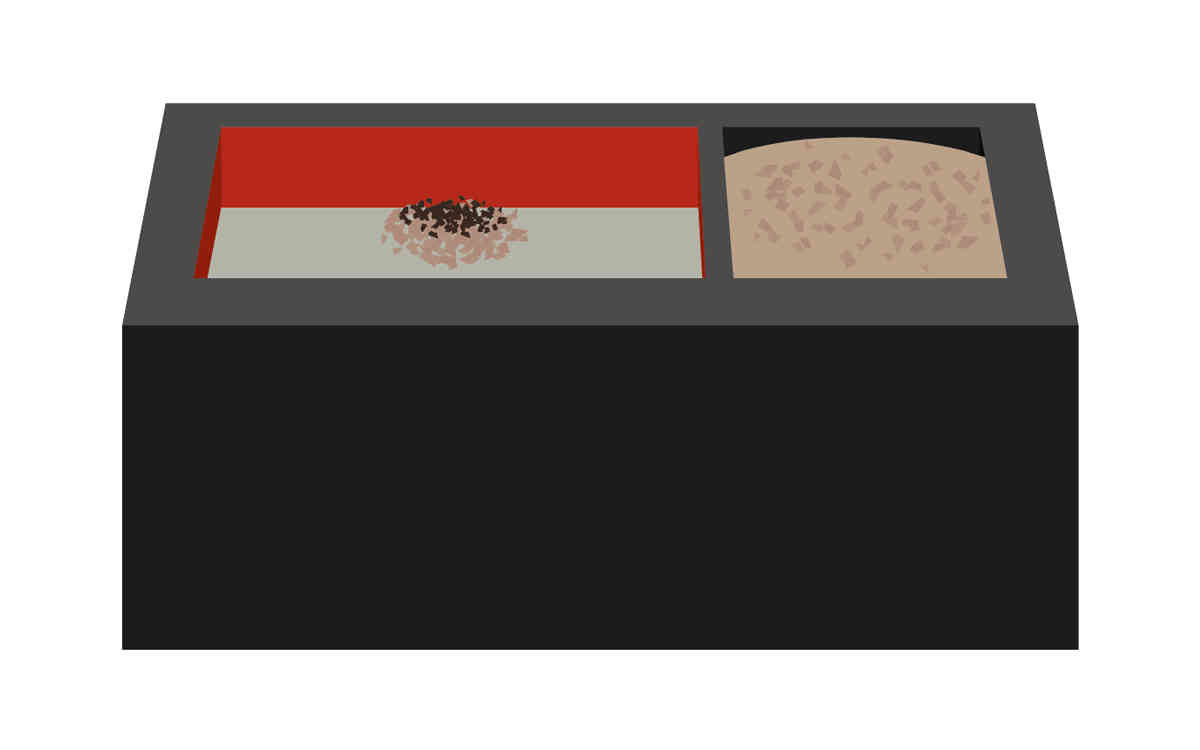

浄土真宗の焼香の作法

浄土真宗の焼香回数は1回で、押しいただかなくても問題ございません。抹香は香炉へ低い位置から落とします。お線香は1本を2つに折り、その2本に同時に火をつけ、香炉の中に横に寝かせて置きます。

宗教(宗派・宗旨)について

浄土真宗、浄土宗、真言宗、日蓮宗、天台宗、曹洞宗、臨済宗、神道、キリスト教等の各宗教・宗派ごとの葬儀の違いについて解説しております。

浄土真宗

大乗仏教の宗派の一つで、浄土信仰に基づく日本仏教の宗旨です。鎌倉仏教の一つです。

浄土宗

大乗仏教の宗派の一つ。浄土信仰に基づく日本仏教の宗旨で、法然を宗祖としています。

真言宗

空海(弘法大師)によって平安時代に開かれた、大乗仏教の宗派で日本仏教の一つです。

曹洞宗

中国の禅宗五家の一つで、日本仏教では禅宗の一つです。坐禅に徹することが特徴です。

天台宗

中国を発祥とする大乗仏教の宗派の一つ。日本仏教の多くがここから展開しました。

日蓮宗

日本仏教の宗旨の一つ。法華宗とも称します。鎌倉時代に日蓮によって興されました。

臨済宗

中国の禅宗五家の一つで日本仏教においては禅宗の一つです。日本三大禅宗の一つです。

神道

古来よりの日本の宗教で教典や具体的な教えはありません。祖霊崇拝的な民族宗教です。

キリスト教

イエスをキリストとして信仰する宗教。カトリック、プロテスタントに分かれます。

その他のお葬式の知識

お葬式の流れ

いざその時が来た時の実際の流れについて。事前に把握されたい方々も多いです。

ご相談やお見積もり

相談しずらいことだからこそ、本当はきちんと事前に相談したい方が大変多いです。

実際の打合せ内容

お葬式を行うにあたっての、実際に決めていく内容をまとめました。

お葬式の種類

様々な送り方がございます。それらの中から、どの形式が最適なのか一緒に考えます。

お葬式の実例

過去にお手伝いさせていただいたご家族さまの「お葬式のカタチ」のご紹介。

お葬式以外のサポート

葬儀後の手続きや、納骨や法事のフォローに至るまで。サポート内容のご紹介。

お葬式の知識

お葬式の知識集。宗派に関することや、お葬式に関する伝統的な内容のご紹介。

よくある質問

Q&A集。ご家族を中心に、葬儀をされる方から頂く、よくある質問のご紹介。