- タップで電話がかかります。「ホームページを見た」とお伝えいただけるとスムーズです。

浄土宗とは

大乗仏教の宗派の一つで、浄土信仰に基づく日本仏教の宗旨で、法然を宗祖としています。本尊は阿弥陀如来で知恩院を総本山としています。宗派は「鎮西派(ちんぜいは)」、「西山派(せいざんは)」の二つに大きく分けられます。浄土宗では本尊である阿弥陀仏の救いを信じて、「南無阿弥陀仏」と念仏を唱えれば必ず極楽浄土に往生できるという他力本願を教えとしています。

浄土宗の葬儀の流れ

浄土宗の教えでは故人さまは極楽浄土へ往生した後に修行をして悟りを開くとしているため、故人さまを仏弟子とするために通夜で授戒となります。通夜での授戒は仏式では一般的です。浄土宗の葬儀では告別式が「序分(じょぶん)」、「正宗分(しょうしゅうぶん・しょうじゅうぶん)」、「流通分(るつうぶん)」の三部に分かれているのが特徴です。

浄土宗

北枕にして故人さまを横にします。お顔には白布をかけて、胸元に守り刀を置きます。他は一般の仏式の通夜と同じです。

まず、授戒の儀式が執り行われます。奉請(ぶじょう)という仏の入場を願います。次に懴悔(さんげ)が執り行われ仏に故人さまの生前の罪の赦しを請います。次に剃度作法(ていどさほう)という生死の苦海を渡り彼岸に至るために髪を剃り落として出家するための作法を執り行いますが、実際に髪を切るといったことは現在はありません。それから、ご遺族さまや参列者全員で十念(じゅうねん)を唱えます。十念とは具体的には「南無阿弥陀仏」と10回唱える作法をいい、1~8遍目を「なむあみだぶ」と唱え、9遍目は「なむあみだぶつ」と最後に「つ」を入れ、最後の10遍目は「なむあみだーぶ」と伸ばして唱えます。次に三帰三竟(さんきさんきょう)といって仏・法・僧に帰依することを故人さまに伝えます。次に授与戒名が執り行われます。続いて開経偈(かいきょうげ)、誦経(ずきょう)、発願文(ほつがんもん)、摂益文(しゅうやくもん)という仏の教えを説く儀式が順番に執り行われます。それが終わると念仏一会(ねんぶついちえ)が執り行われます。これも参列者含む全員で念仏を唱えます。念仏一会は故人さまを極楽浄土へ導くための儀式です。最後に回向が執り行われます。

浄土宗の大きな特徴である序文・正宗分・流通分の三つに分かれた儀式が執り行われます。序文では入堂、香偈(こうげ)、三宝礼(さんぽうらい)、奉請(ぶじょう)、懺悔偈(さんげげ)が順番に続きます。これらは仏を堂内にお迎えする儀式をいいます。鐘や太鼓を鳴らすのが正式な作法です。

念誦(ねんじゅ)、下炬引導(あこいんどう)、念仏一会(ねんぶついちえ)、回向(えこう)、焼香を執り行います。下炬引導では僧侶が松明や線香を2本使い、1本は厭離穢土として捨てて、残りの1本は欣求浄土として円を描いて下炬引導文を述べて、こちらも捨てます。

総願偈(そうがんげ)、三身礼(さんじんらい)を執り行い、阿弥陀仏への帰依を誓います。次に送仏偈(そうぶつげ)を執り行い、仏と故人さまを極楽浄土へと導きます。

出棺の儀の後に火葬して収骨します。

浄土宗の葬儀におけるマナー

浄土宗の葬儀での服装、数珠、香典、焼香の作法などについて解説いたします。

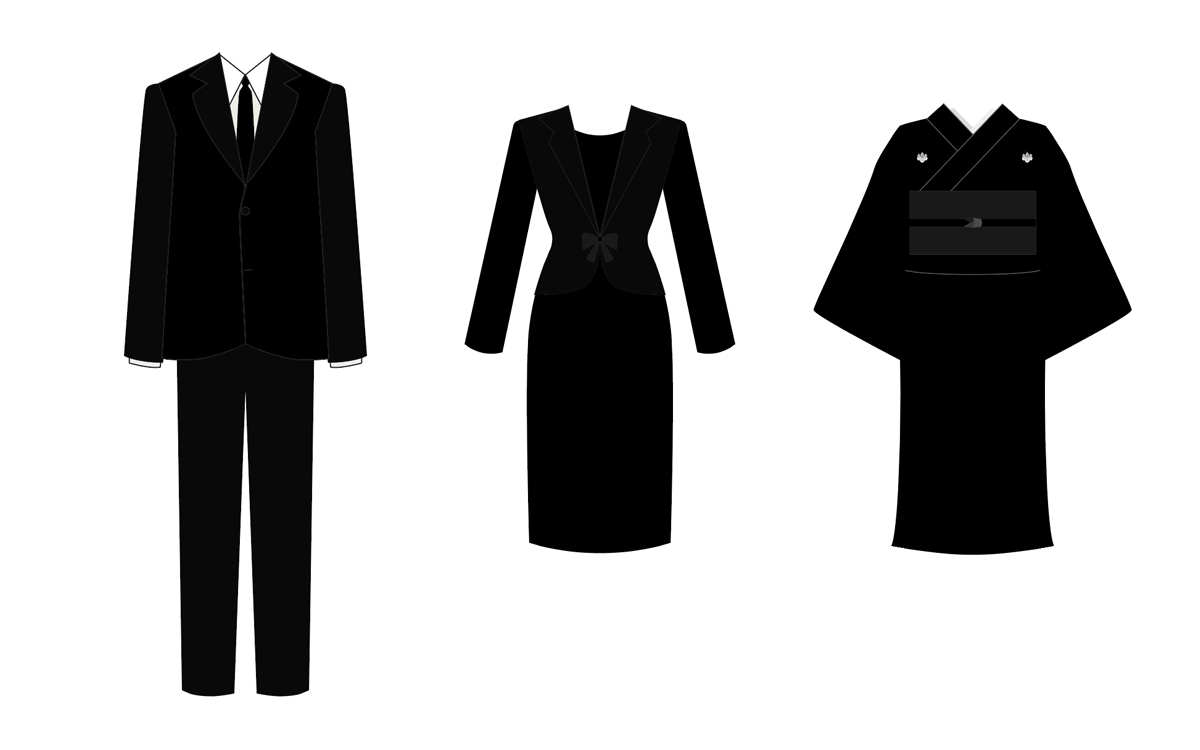

浄土宗の葬儀での服装

遺族さまは正式礼装の喪服となります。参列者は洋装の場合は礼服で問題ありません。男性は黒のスーツ上下(シングル・ダブルどちらでも可能)、黒のネクタイ、白のワイシャツ、黒の靴下、黒の革靴(光沢のないもの)。女性は黒のスーツ・ワンピース、黒のストッキング、黒のフォーマルな靴(光沢のないもの)、黒のカバン(光沢や金具のないもの)、白の無地または黒のフォーマルなハンカチ。また、和装では女性は黒の無地の着物で紋が染め抜きで5つ入っているものを選びます。男性は黒の紋付き羽織袴となります。

浄土宗の葬儀で必要な数珠

浄土宗の葬儀で使用する正式念珠は「日課念珠」といいます。男性は略式数珠を使用することが多いです。「略式数珠」、「振分念珠」を利用することもできます。数珠の持ち方は座っている際は左手首にかけて、歩く際は左手の指にかけて房が下におりるように持ちましょう。合掌する際は両手の親指に親玉を合わせてかけ、房は下におろして、そのまま合掌します。略式数珠も、ご利用いただけます。

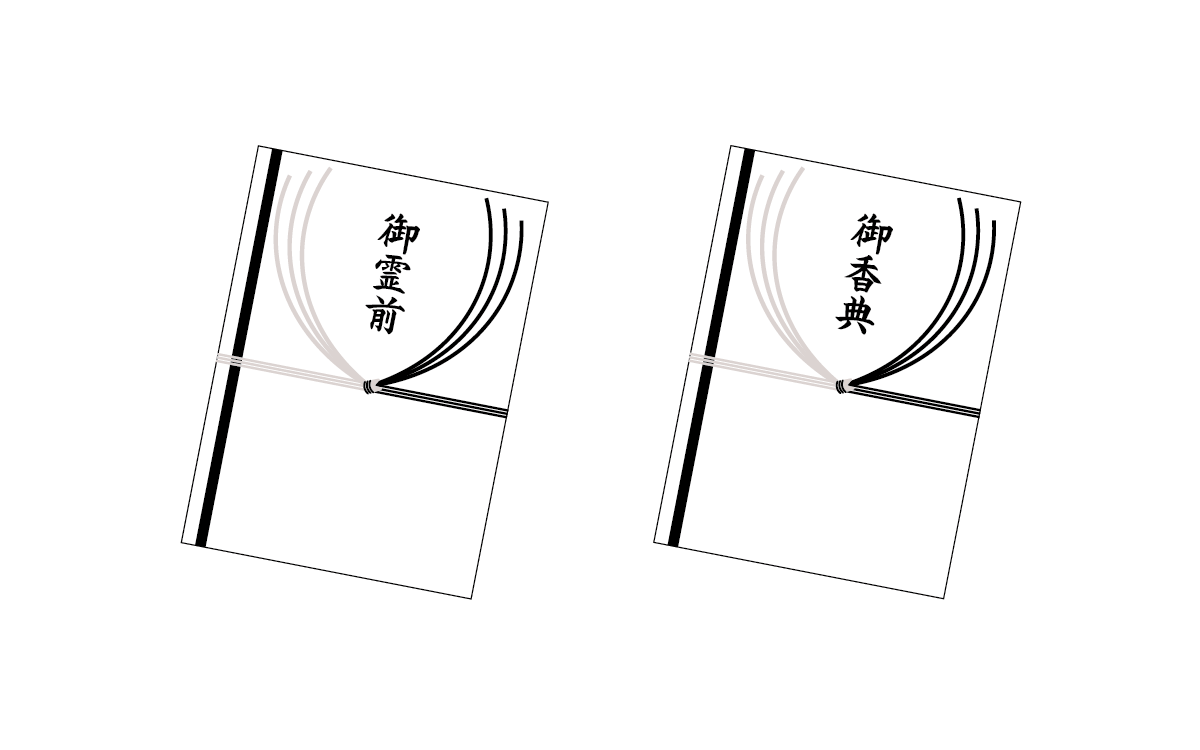

浄土宗の香典について

浄土宗の香典の表書きには「御霊前」または「御香典」と書くのがマナーとなっています。渡し方は袱紗から香典袋を出し、受付の方が文字を読めるように向けて渡します。

浄土宗の焼香の作法

浄土宗の焼香回数は1~3回で、押しいただきます。抹香は香炉へ落とします。お線香は1本に火をつけ、香炉の真ん中に立てます。

宗教(宗派・宗旨)について

浄土真宗、浄土宗、真言宗、日蓮宗、天台宗、曹洞宗、臨済宗、神道、キリスト教等の各宗教・宗派ごとの葬儀の違いについて解説しております。

浄土真宗

大乗仏教の宗派の一つで、浄土信仰に基づく日本仏教の宗旨です。鎌倉仏教の一つです。

浄土宗

大乗仏教の宗派の一つ。浄土信仰に基づく日本仏教の宗旨で、法然を宗祖としています。

真言宗

空海(弘法大師)によって平安時代に開かれた、大乗仏教の宗派で日本仏教の一つです。

曹洞宗

中国の禅宗五家の一つで、日本仏教では禅宗の一つです。坐禅に徹することが特徴です。

天台宗

中国を発祥とする大乗仏教の宗派の一つ。日本仏教の多くがここから展開しました。

日蓮宗

日本仏教の宗旨の一つ。法華宗とも称します。鎌倉時代に日蓮によって興されました。

臨済宗

中国の禅宗五家の一つで日本仏教においては禅宗の一つです。日本三大禅宗の一つです。

神道

古来よりの日本の宗教で教典や具体的な教えはありません。祖霊崇拝的な民族宗教です。

キリスト教

イエスをキリストとして信仰する宗教。カトリック、プロテスタントに分かれます。

その他のお葬式の知識

お葬式の流れ

いざその時が来た時の実際の流れについて。事前に把握されたい方々も多いです。

ご相談やお見積もり

相談しずらいことだからこそ、本当はきちんと事前に相談したい方が大変多いです。

実際の打合せ内容

お葬式を行うにあたっての、実際に決めていく内容をまとめました。

お葬式の種類

様々な送り方がございます。それらの中から、どの形式が最適なのか一緒に考えます。

お葬式の実例

過去にお手伝いさせていただいたご家族さまの「お葬式のカタチ」のご紹介。

お葬式以外のサポート

葬儀後の手続きや、納骨や法事のフォローに至るまで。サポート内容のご紹介。

お葬式の知識

お葬式の知識集。宗派に関することや、お葬式に関する伝統的な内容のご紹介。

よくある質問

Q&A集。ご家族を中心に、葬儀をされる方から頂く、よくある質問のご紹介。