- タップで電話がかかります。「ホームページを見た」とお伝えいただけるとスムーズです。

天台宗とは

中国を発祥とする大乗仏教の宗派の一つです。伝教大師の最澄(さいちょう)が唐に渡って天台山に登り、天台数学を受け日本へ帰国後、比叡山延暦寺に戻り天台宗を開きました。日本の仏教の多くがここから展開しました。ご本尊は寺院ごとに様々で、釈迦如来、大日如来、阿弥陀如来、薬師如来などが祀られています。

天台宗の葬儀の流れ

天台宗の通夜では枕経(まくらきょう)、臨終誦経(りんじゅうずきょう)、通夜誦経(つやじゅきょう)、剃度式(ていどしき)という特徴的な儀式が執り行われます。天台宗の葬儀では法華経、阿弥陀経または光明真言がそれぞれ主体となった葬儀方法があります。天台宗では「全ての人々は皆仏の子である」として、仏と同じ仏性を生まれながらそなえているという理を教義とするため、故人さまを極楽浄土へと導くための儀式となります。

天台宗

天台宗の通夜では、臨終誦経(りんじゅうずきょう)という儀式があり、納棺の前に故人さまが極楽浄土へ往生できるように僧侶が枕経を唱えます。その後は通夜誦経(つやじゅきょう)があり、僧侶が朝に法華経を読経し、夕方に阿弥陀経を読経します。

剃度式(ていどしき)では故人さまの髪を剃り落とす作法がありますが、実際には髪を切らないことも多いです。この間、僧侶は辞親偈(じしんげ)を唱えます。その後、懺悔文(ざんげもん)、授三帰三竟(じゅさんきさんきょう)が唱えれらた後、故人に戒名が与えられます。

導師入場から始まり、列讃(れっさん)で穏やかな曲を流し、光明供修法(こうみょうくしゅほう)という阿弥陀如来を迎え入れ、故人さまを仏とするための儀式が執り行われます。九条錫杖(くじょうしゃくじょう)では杖を持って声明(しょうみょう)が唱えられますが、参列者も僧侶の唱える句を続いて斉唱します。次に随法回向(ずいほうえこう)という故人さまの成仏を祈る声明が唱えられます。次に再び列讃となり、棺のふたを閉める鎖龕(さがん)の儀式、棺を起こす儀式である起龕(きがん)と続きます。次に奠湯(てんとう)、奠茶(てんさ)という故人さまに茶器を供える儀式が執り行われます。

続いて歎徳(たんとく・たんどく)では故人さまの生前の業績を讃え、引導下炬(いんどうあこ)では導師が霊前に進んで引導を渡し故人さまを極楽浄土へと導きます。松明や代替品を持ち、空中に梵字・円を描き、故人さまの徳の高さを讃える文を唱えます。お焼香は、この間に執り行われます。

導師が法施(ほうせ)で経文を回向します。次に念仏または光明真言が唱えられます。

最後に総回向を執り行い、導師退場となり式次第は終了となります。続いてお別れの儀・出棺の儀となります。

出棺の儀の後に火葬して収骨します。

天台宗の葬儀におけるマナー

天台宗の葬儀での服装、数珠、香典、焼香の作法などについて解説いたします。

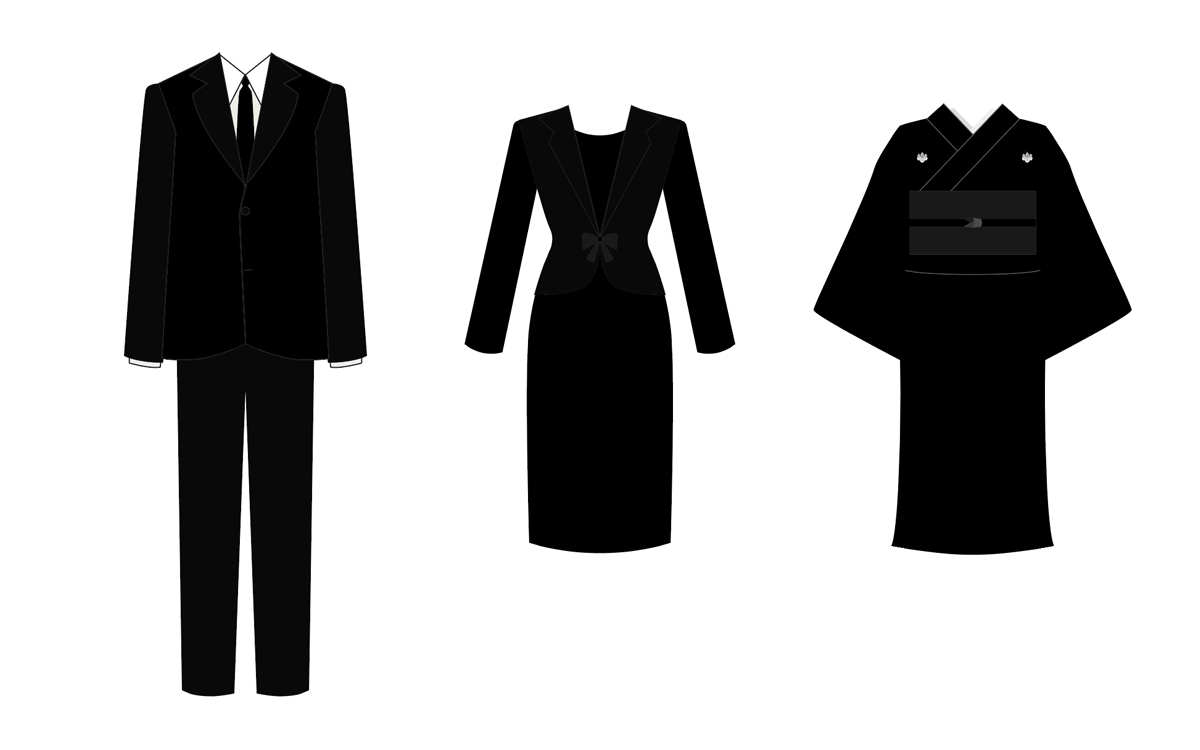

天台宗の葬儀での服装

遺族さまは正式礼装の喪服となります。参列者は洋装の場合は礼服で問題ありません。男性は黒のスーツ上下(シングル・ダブルどちらでも可能)、黒のネクタイ、白のワイシャツ、黒の靴下、黒の革靴(光沢のないもの)。女性は黒のスーツ・ワンピース、黒のストッキング、黒のフォーマルな靴(光沢のないもの)、黒のカバン(光沢や金具のないもの)、白の無地または黒のフォーマルなハンカチ。また、和装では紋が染め抜きで5つ入っているものを選びます。女性は黒無地着物、男性は黒紋付き羽織袴となります。

天台宗の葬儀で必要な数珠

天台宗の葬儀で使用する正式念珠は男性が「9寸サイズ」、女性が「8寸サイズ」になります。煩悩の数である108つの珠からなるのが特徴です。房は梵天房というものが使われます。数珠の持ち方は座っている際・歩く際は左手の親指と人差し指の間に2重にして親玉が上にくるようにかけ、房を握るようにして持ちましょう。合掌する際は数珠を両手の人差し指と中指の間に挟んで、中指・薬指・小指が数珠の輪の内側にくるようにして合掌します。略式数珠もご利用いただけます。

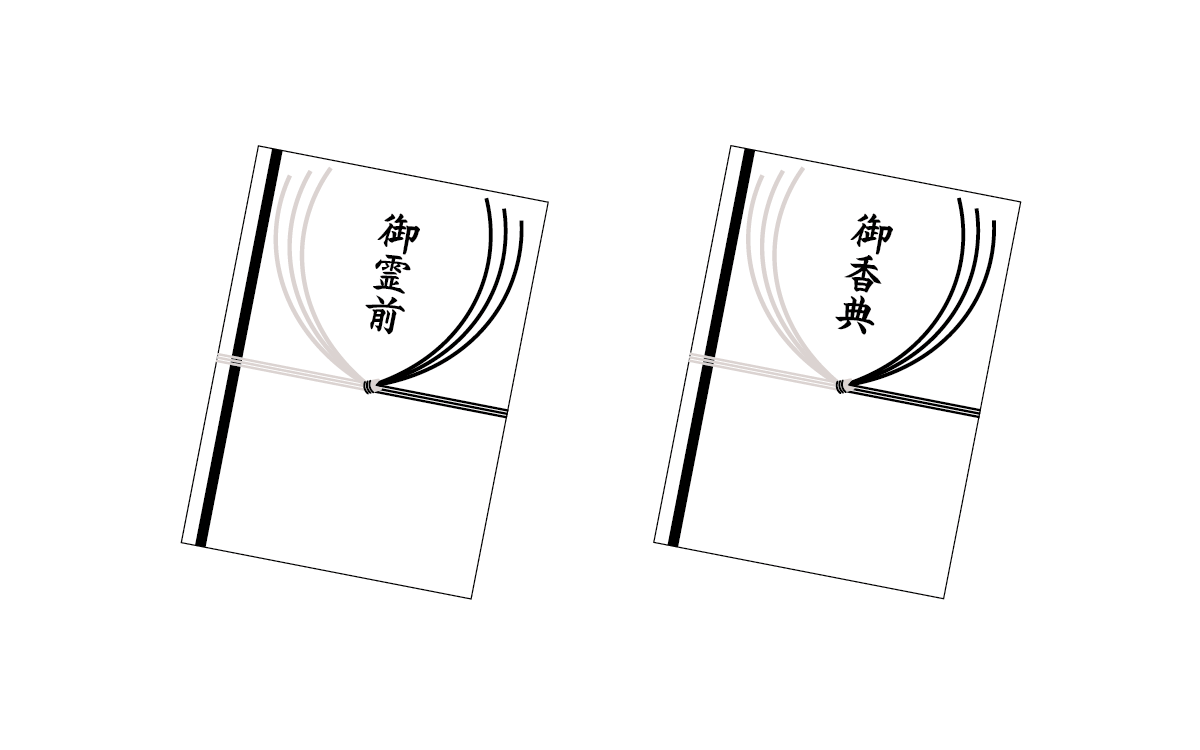

天台宗の香典について

天台宗の香典の表書きには「御霊前」または「御香典」と書くのがマナーとなっています。渡し方は袱紗から香典袋を出し、受付の方が文字を読めるように向けて渡します。

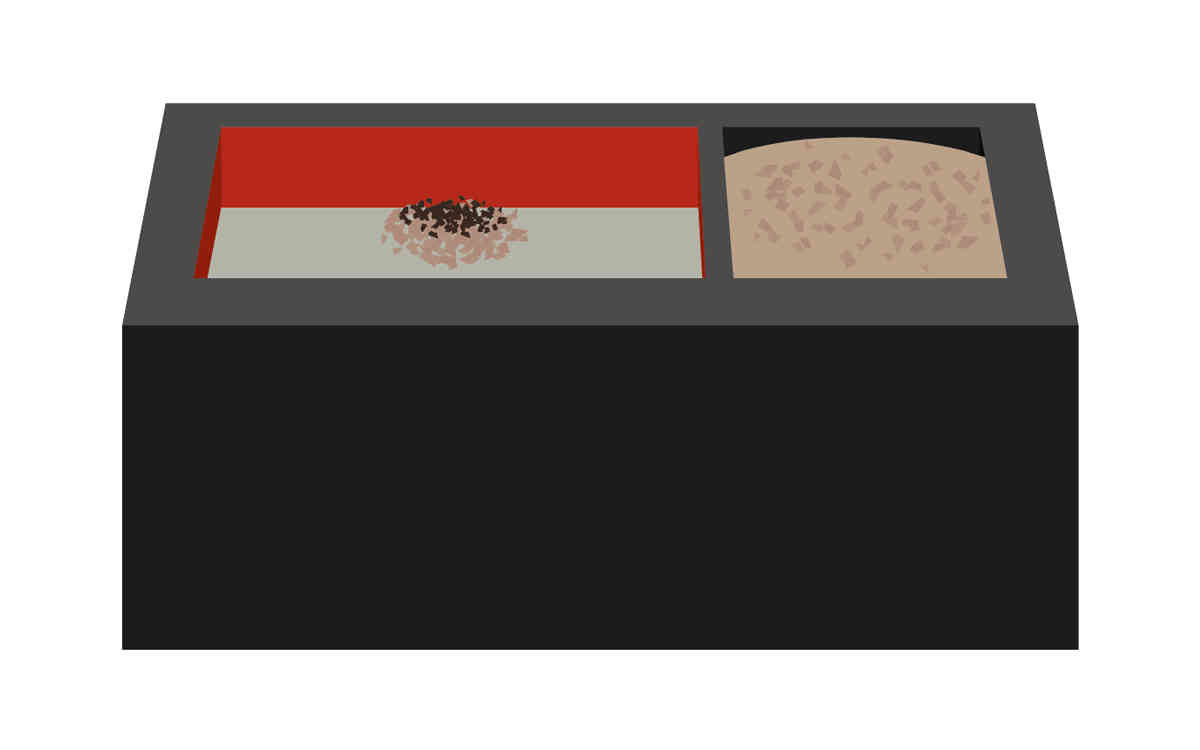

天台宗の焼香の作法

天台宗の焼香回数は2回で、押しいただくかどうかは個人の自由です。抹香は香炉へ落とします。お線香は3本同時に火をつけ、香炉の中に奥に2本手前に1本の逆三角形のような形になるように立てます。

宗教(宗派・宗旨)について

浄土真宗、浄土宗、真言宗、日蓮宗、天台宗、曹洞宗、臨済宗、神道、キリスト教等の各宗教・宗派ごとの葬儀の違いについて解説しております。

浄土真宗

大乗仏教の宗派の一つで、浄土信仰に基づく日本仏教の宗旨です。鎌倉仏教の一つです。

浄土宗

大乗仏教の宗派の一つ。浄土信仰に基づく日本仏教の宗旨で、法然を宗祖としています。

真言宗

空海(弘法大師)によって平安時代に開かれた、大乗仏教の宗派で日本仏教の一つです。

曹洞宗

中国の禅宗五家の一つで、日本仏教では禅宗の一つです。坐禅に徹することが特徴です。

天台宗

中国を発祥とする大乗仏教の宗派の一つ。日本仏教の多くがここから展開しました。

日蓮宗

日本仏教の宗旨の一つ。法華宗とも称します。鎌倉時代に日蓮によって興されました。

臨済宗

中国の禅宗五家の一つで日本仏教においては禅宗の一つです。日本三大禅宗の一つです。

神道

古来よりの日本の宗教で教典や具体的な教えはありません。祖霊崇拝的な民族宗教です。

キリスト教

イエスをキリストとして信仰する宗教。カトリック、プロテスタントに分かれます。

その他のお葬式の知識

お葬式の流れ

いざその時が来た時の実際の流れについて。事前に把握されたい方々も多いです。

ご相談やお見積もり

相談しずらいことだからこそ、本当はきちんと事前に相談したい方が大変多いです。

実際の打合せ内容

お葬式を行うにあたっての、実際に決めていく内容をまとめました。

お葬式の種類

様々な送り方がございます。それらの中から、どの形式が最適なのか一緒に考えます。

お葬式の実例

過去にお手伝いさせていただいたご家族さまの「お葬式のカタチ」のご紹介。

お葬式以外のサポート

葬儀後の手続きや、納骨や法事のフォローに至るまで。サポート内容のご紹介。

お葬式の知識

お葬式の知識集。宗派に関することや、お葬式に関する伝統的な内容のご紹介。

よくある質問

Q&A集。ご家族を中心に、葬儀をされる方から頂く、よくある質問のご紹介。